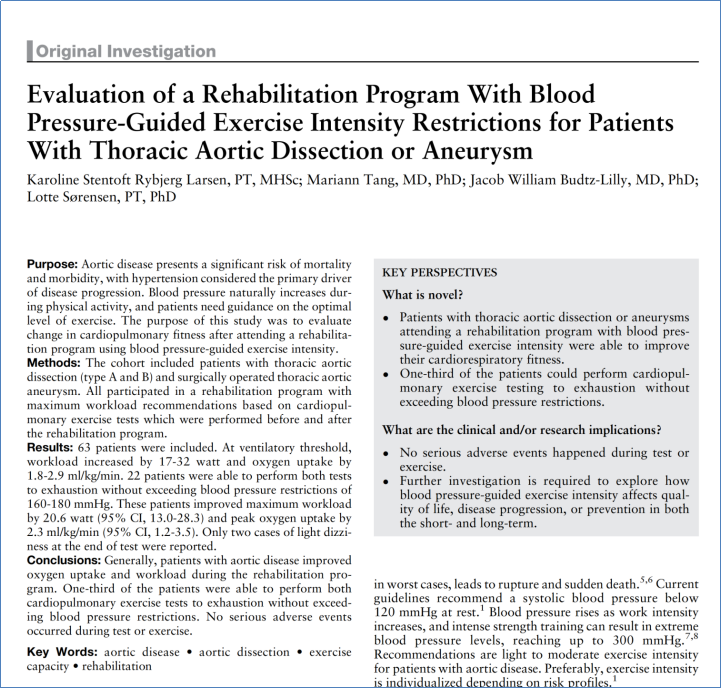

2025年,《Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention》刊登了一项来自丹麦奥胡斯大学医院(Aarhus University Hospital)的原创研究,首次系统评估“血压引导下运动强度”在主动脉夹层与主动脉瘤患者康复中的安全性与有效性,为这一高危人群带来了全新的康复路径。

一、主动脉疾病:在生与死之间寻找平衡

一、主动脉夹层与主动脉瘤是最凶险的心血管疾病之一。研究显示,其发病率约为每年每10万人2.5–7.2例,5年生存率仅70%–80%。

而在这些患者中,高血压几乎是最关键的病理驱动力。主动脉壁在高压下承受持续的机械应力,若压力失控,极易导致壁层撕裂、再夹层甚至致命性破裂。

因此,指南普遍建议主动脉疾病患者在静息状态下维持收缩压<120mmHg,并长期强化降压治疗。

然而,在康复过程中,运动带来的血压升高又成为医生与患者共同的“心理阴影”——运动会不会“憋爆血管”?强度多少才安全?会不会一不小心诱发灾难性事件?

二、患者的恐惧与医生的难题

主动脉疾病患者常伴随强烈的死亡焦虑。他们常常在病后变得格外谨慎,甚至“害怕动”,从原本积极的生活者转变为回避活动的“脆弱者”。

部分研究指出,这种“过度安静”的状态反而进一步恶化了体能、心理健康与生活质量,甚至增加其他心血管并发症风险。

事实上,规律的中低强度运动可有效降低血压、改善血管弹性与代谢状态。动物实验甚至显示,适度有氧运动能抑制主动脉炎症反应、延缓主动脉壁重塑,减少夹层形成。

但由于缺乏临床证据,主动脉疾病患者的运动处方长期处于“模糊地带”——医生担心风险,患者不敢尝试,康复几乎停滞。

三、奥胡斯大学医院的创新探索

2017年起,丹麦奥胡斯大学医院(AUH)启动了血压引导下运动康复计划,目标是:让主动脉病变患者在安全的血压阈值内重建运动能力。

研究设计研究类型:回顾性队列研究(2017–2023)纳入对象:经手术或药物治疗的胸主动脉夹层(A型、B型)及胸主动脉瘤患者

最终样本量:63例完成康复并进行随访心肺运动试验(CPX)的患者

康复方案•每位患者均进行CPX评估,实时监测气体交换、心电与血压。•若运动中收缩压超过160mmHg(个别低风险患者可至180mmHg)即终止测试。•医生据此制定个体化最大安全功率(对应运动血压≤160mmHg)。•每周2–3次、每次60分钟;包括20–30分钟有氧训练+20分钟肌耐力训练;避免屏气用力(Valsalva动作)、重力量训练及接触性运动。•多学科团队管理:由物理治疗师、护士、心脏外科与血管外科医生共同组成;同步进行患者教育。•入组平均时间为术后4.4个月;康复期约10周,平均完成17次训练。

四、结果:改善显著且安全性良好

研究结果显示:•1/3患者在不超过血压限制的情况下完成最大运动试验;•最大功率提高20.6W(+19%),峰值氧摄取量提高2.3 mL/kg/min(+15%);•无严重不良事件,仅2例轻度头晕;•静息舒张压平均下降8 mmHg。即使在提前终止测试的患者中,氧摄取效率(OUES)和通气阈值(VT)也有显著改善。

五、临床启示:让患者“敢动”“能动”“会动”

1. 运动不是禁区,而是治疗的一部分。

2. 血压监控是核心,血压而非主观感觉应作为强度上限。

3. 多学科合作保障安全与依从性。

4. 心理干预与教育指导同样关键。

六、未来展望

未来若能结合可穿戴血压监测设备、远程运动处方与心理干预模型,主动脉病变患者或可真正实现“安全运动、带病生活”。

作者呼吁,应进一步探讨血压引导运动对疾病进展、心理恢复及长期生存率的影响,并建立统一的国际康复标准。

结语

过去,主动脉疾病患者“能不能运动”是一道禁忌;

今天,丹麦的研究团队告诉我们:科学、监测、分级的运动,是主动脉疾病管理的“第二种生命”。

参考文献:略

作者:张诗源编译

来源:《Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention》

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。