胸部肿瘤发病率和死亡率均高,除了手术和化疗,放疗也是胸部肿瘤主要治疗方式之一。但由于解剖特点的影响,在肿瘤靶区放疗过程中心脏和肺难免会受到一定剂量照射,造成放射性心脏损伤(RIHD)和放射性肺损伤(RILI),从而出现不同程度的心肺功能障碍,主要表现为咳嗽、呼吸困难等症状。放射性心肺损伤的机制目前尚未明确且暂无有效治疗措施,这不仅制约着胸部肿瘤放疗剂量,严重者甚至使放疗计划被迫中断,最终影响疗效。

除了心肺毒性,放疗所带来的恶心呕吐、乏力等不适症状以及长期治疗产生的消极情绪无不影响患者日常生活,降低生活质量。研究表明有氧运动能减轻肿瘤患者呼吸困难等不适症状,改善心肺功能,提高运动耐力;呼吸训练不仅能减少放射性肺损伤的发生,还能改善肺通气,提高生活质量。但目前研究多聚焦于手术患者,旨在通过运动减轻手术对心肺功能的损伤,减少术后并发症的发生,而对放疗患者进行干预的研究很少。除此之外,临床上RIHD与RILI主要依赖于心脏超声、胸部CT和肺功能等检查,而鲜少应用心肺运动试验(cardio pulmonary exercise test, CPET)来评估放疗患者的心肺功能变化。CPET能从整体上把握患者的心肺反应,是评估心肺功能的金标准。本研究应用CPET评估患者放疗前心肺功能,根据结果制定个体化运动方案,探讨有氧运动联合呼吸训练对胸部肿瘤放疗患者心肺功能与生活质量的影响。

1 资料与方法

1.1 临床资料

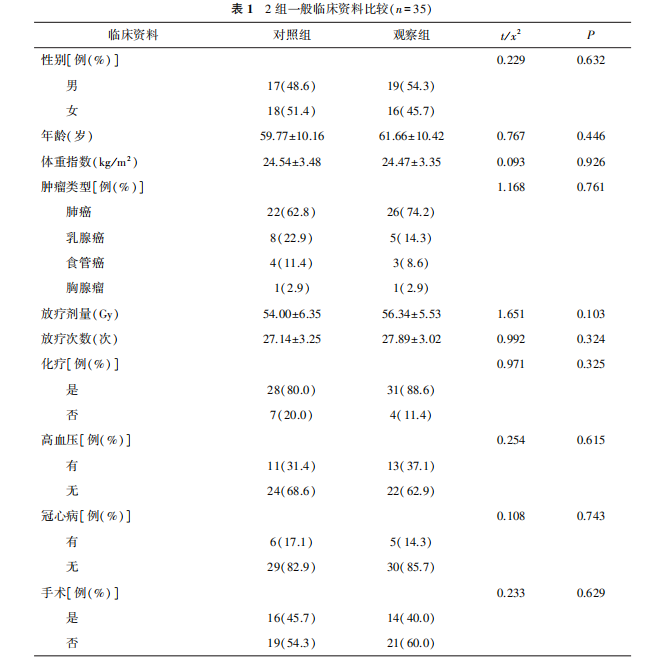

选取2024年1月—7月徐州市中心医院放疗科收治的胸部肿瘤患者70例,采用随机数字表法分为对照组和观察组,每组各35例。纳入标准:①经组织病理学明确诊断为胸部恶性肿瘤;②年龄≤75岁;③胸部放疗指征明确,且首次接受放疗;④预计生存期超过6个月;⑤卡氏评分≥70分;⑥自愿加入本研究并签署知情同意书。排除标准:①短期内有急性心肌梗死、高危不稳定型心绞痛、导致血流动力学不稳定的心律失常或其他急性心脏事件;②急性肺动脉血栓形成或肺栓塞;③合并严重心、脑、肾等重要器官功能不全者;④伴运动受限性疾病;⑤认知功能障碍或精神异常无法配合检查或运动干预。本研究已通过徐州市中心医院伦理委员会批准(XZXY⁃LK⁃20240111⁃0016)。2组患者一般表1。

1.2 干预方法

所有患者行三维适形调强放疗,总剂量45~60Gy,一共25~30次,观察组在对照组基础上进行个体化综合性运动训练。具体如下:

1.2.1 基于CPET的有氧运动训练

根据CPET评估结果并遵循FITT⁃VP原则制定个体化运动方案:算靶心率,靶心率=(峰值心率-静息心率)×(50%~70%)+静息心率。初始运动强度从50%最大运动

强度开始,每周递增5%,直至70%并维持进行,每次运动30~50min,一周5次,共8周。在运动期间患者需全程佩戴运动手环监测心率,并要求在运动中达到靶心率;同时运动中采用Borg量表评估自我感觉用力程度(RPE),保持RPE在13~14分(有点吃力),以防运动负荷过大对身体造成损伤。在运动训练中,始终秉持“量力而行、循序渐进”的原则。

1.2.2 缩唇⁃腹式呼吸训练

患者全身放松,用鼻缓慢吸气后屏住呼吸3s,然后缩唇呈鱼嘴样使气体通过狭窄的口型缓慢呼出,保持吸呼比为1:2或1:3。在此基础上,将两手分别置于前胸部和上腹部,吸气时将腹部充分鼓起,缓慢呼气使腹部塌陷。每次训练10min,一天3次,一周5d,持续8周。

1.3 观察指标

2组患者均在放疗前1天和干预8周后进行CPET(含静态肺)、呼吸肌肌力测定以及生活质量的评估。

1.3.1 CPET(含静态肺)

静态肺功能指标包括用力肺活量(FVC)、第1秒用力呼气量(FEV1)、FEV1/FVC%及最大通气量(MVV)。休息10min后进行症状限制性CPET,结束后从系统中导出数据,记录运动时间(T)、峰值摄氧量(VO2peak)、峰值负荷功率(WRpeak)、二氧化碳通气当量斜率(VE/CO2slope)、峰值心率(HRpeak)、峰值氧脉搏(VO2/HRpeak)、峰值代谢当量(METpeak)。

1.3.2 呼吸肌肌力测定

使用便携式肺功能检测仪进行呼吸肌肌力测定,吸气和呼气力量分别重复测定8次,取最高值为最大吸气压(MIP)和最大呼气压(MEP)。

1.3.3 生活质量评估

应用癌症患者普适性量表QLQ⁃C30评估2组患者干预前后的生活质量变化,好,症状领域分数越高说明生活质量越差。

1.4 统计学方法

采用SPSS 26.0统计学软件进行数据分析,计数资料以例(%)表示,组间比较采用χ2检验;符合正态分布的计量资料以x̅±s表示,组间比较采用独立样本t检验,组内比较采用配对样本t检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

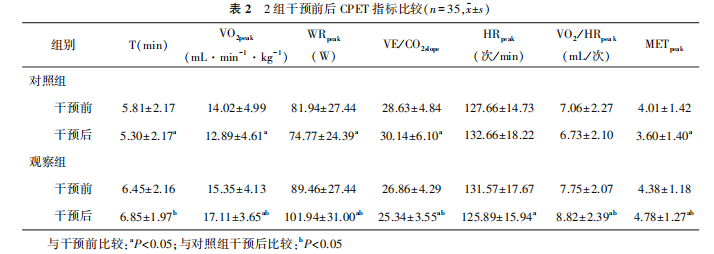

2.1 2组干预前后CPET指标比较

干预后,观察组T、VO2peak、WRpeak、VO2/HRpeak和METpeak高于对照组,VE/CO2slope低于对照组(P<0.05)。干预后,对照组T、VO2peak、WRpeak和METpeak低于干预前,VE/CO2slope高于干预前(P<0.05);干预后,观察组VO2peak、WRpeak、VO2/HRpeak和METpeak高于干预前,VE/CO2slope和HRpeak低于干预前(P<0.05)。见表2。

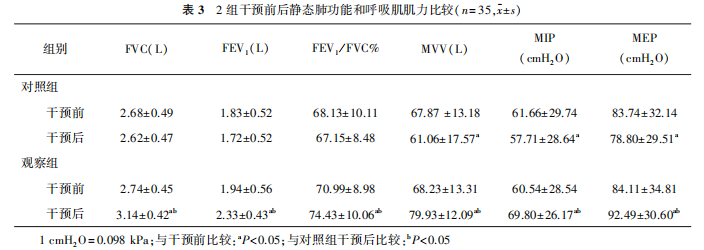

2.2 2组干预前后静态肺功能和呼吸肌肌力比较

干预后,观察组FVC、FEV1、FEV1/FVC%、MVV、MIP和MEP高于干预前,且优于对照组(P<0.05)。干预后,对照组MVV、MIP和MEP低于干预前(P<0.05),其余指标变化差异无统计学意义(p>0.05)。见表3。

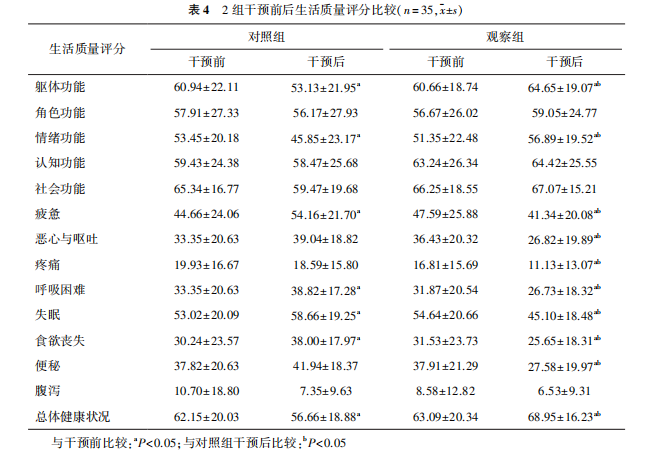

2.3 2组干预前后生活质量评分比较

干预后,观察组躯体功能、情绪功能及总体健康状况评分高于干预前,且优于对照组(P<0.05),疲惫、恶心与呕吐、疼痛、呼吸困难、失眠、食欲丧失及便秘评分低于干预前且低于对照组(P<0.05)。与干预前相比,对照组干预后躯体功能、情绪功能及总体健康状况评分下降(P<0.05),疲惫、呼吸困难、失眠及食欲丧失评分升高(P<0.05)。见表4。

3 讨论

已有研究应用CPET评估放疗患者心肺功能变化。本研究结果显示,对照组干预后T、VO2peak、WRpeak和METpeak较干预前下降,VE/CO2slope上升。VO2peak反映人体最大有氧代谢水平和心肺储备能力,VO2peak下降表明胸部肿瘤患者放疗后最大有氧代谢水平下降,心肺功能受损。VE/CO2slope表示排出二氧化碳与所需通气量之间的关系,其升高提示患者通气效率下降,这可能与运动中过度通气或心脏每搏输出量下降导致通气血流比值失调有关。T、WRpeak和METpeak下降说明对照组放疗后运动耐力下降。对照组在放疗后心肺功能下降,运动耐量降低,这与目前研究结果基本一。在静态肺功能指标中,除了MVV显著降低,其余指标变化差异均无统计学意义,说明放疗对肺功能可能有一定损伤,但就本研究检查时点而言,肺功能仅受到轻微损害。原因可能在于肺组织本身具有20%的代偿能力,并且部分患者放疗后肿瘤体积缩小,对周围组织和气道的压迫作用减弱,抵消了放疗对肺的部分损伤,最终肺功能变化不显著,这与夏露露等研究结果基本一致。除此之外,对照组放疗后整体生活质量也明显下降,因此有必要对胸部放疗患者采取措施,减轻心肺损伤,提高生活质量。

运动训练对肿瘤患者心肺功能和运动耐力的益处已被研究证明。无论是对手术患者还是行其他辅助治疗的患者,运动均能使之受益。运动强度是运动处方的核心,因此如何精准把握运动强度以保证运动效果且不增加运动风险格外重要。本研究在放疗前通过CPET评估患者最大有氧水平,依据所获参数,根据心率储备法确定运动强度,从而科学制定个体化运动方案。观察组在放疗期间同步进行运动训练后,T、VO2peak、WRpeak、VO2/HRpeak和METpeak优于对照组,VE/CO2slope低于对照组,说明基于CPET的有氧运动联合呼吸训练能改善胸部放疗患者的心肺功能和运动耐力。原因可能在于:有氧运动能强化肌肉力量、提高肌肉摄氧量从而促进全身血液循环;运动训练还能促进细胞气体交换水平,提高机体有氧代谢能力,最终提高有氧运动能力。

干预后观察组肺功能和呼吸肌力量也明显优于对照组。有氧运动不仅使肺得到充分扩张和收缩,还能促进全身血液循环,优化肺通气/血流比值。呼吸训练不仅强化呼吸肌力量,还能维持气道正常生理压力,避免气道过早塌陷,更好地促进肺换气。本研究将有氧运动和呼吸训练结合起来,旨在通过两者相互促进,共同改善肺功能,陈瑞英等同样支持此观点。观察组干预后整体心肺功能得到改善,这与王丹等研究结果类似。一项系统性综述表明,将运动与放疗结合起来对肿瘤患者具有一定安全性和可行性,并建议将其纳入特定肿瘤患者的治疗指南中。观察组干预后躯体功能、情绪功能和总体健康状况评分优于对照组,症状领域评分低于对照组,说明运动训练不仅能减轻放疗期间的不良反应,提高生活质量,还在缓解患者消极情绪方面起到一定作用,这与Borghetti等和Krishnan等的研究结果一致。观察组干预后角色功能、认知功能和社会功能未改善,可能是由于本研究没有加强患者对疾病的了解和对自身情况的认知;所有患者干预前后情绪功能得分均低于60分,说明放疗期间患者多处于情绪低落状态,社交活动和社会工作均受到一定程度阻碍,故角色功能和社会功能未见明显变化。

综上,在放疗期间同步进行有氧运动联合呼吸训练能改善胸部放疗患者的心肺功能,提高运动耐力,改善生活质量,为临床上减轻放疗造成的功能损伤提供新的思路与方法。但本研究存在干预时间短、缺少长期随访等局限,下一步我们将进一步扩大样本量,加强放疗疗程结束后的评估、随访,以期为放疗患者从运动中获益提供更多临床证据。

参考文献:略

作者:李欣欣[1] 高民[1] 周云[2] 李那[2] 樊明雪[1] 陈伟[1]

单位:徐州医科大学徐州临床学院康复科[1] 徐州市中心医院放疗科[2]

来源:徐州医科大学学报J Xuzhou Med Univ 2025,45(8)

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。