心脑血管和呼吸系统疾病严重威胁人类健康,心脑血管和呼吸系统疾病严重威胁人类健康,具有高患病率、高致残率、高复发率和高死亡率的特点,加重了社会及经济负担。除常规的心率、呼吸、血压、血氧等生命体征外,运动呼吸代谢能力监测也得到临床的广泛关注和应用。2016年,美国心脏学会推荐将心肺适能(CRF)作为第五大生命体征在临床上应用,认为心肺适能较传统参数更能反映人体的功能状态。

心肺运动试验(CPET)是指在递增的运动负荷下,通过测量机体在运动状态下的气体代谢、心率、心电、血压、血氧等一系列数据指标,客观、定量、全面地评价心肺储备功能和运动耐量,以评估患者的整体功能状态,进而实现疾病评估和疾病诊断、治疗效果评估和预后预测。CPET可以对心血管、呼吸、肌肉和代谢系统进行全面评估,是心肺功能评估的金标准,CPET较其他运动测试具有综合评估、非侵入性等优势。CPET测试采集大量复杂多源异构时间序列数据,但传统基于规则的数据判断往往难以满足临床需求,仍需要专家或拥有丰富经验的临床医生进行正确解释,导致数据判读困难、主观性大、应用推广不利,这也是当前CPET发展的重大局限之一。机器学习在处理大规模复杂数据方面具有显著优势,为解决CPET数据应用困难提供了新的思路。近年来,机器学习在心肺运动试验的应用正迅速发展,机器学习可以快速、准确有效地对这些海量数据进行处理和分析,挖掘数据中的隐藏信息和规律。

机器学习在CPET数据分析方面具有广阔的前景,通过利用机器学习的力量,有望克服传统主观判断的局限性,为CPET数据分析提供更客观、标准化和快速有效的方法。本文就机器学习在心肺运动试验中的应用作一综述。

1 心肺运动试验概述

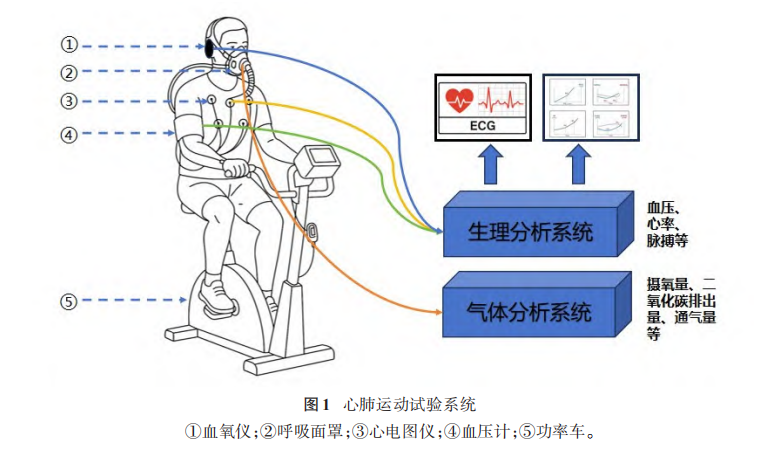

CPET在逐渐递增的运动负荷测试场景下,通过监测运动状态下(图1)的摄氧量、二氧化碳排出量、心率、血压、血氧、心电图等数据指标,反映运动时心肺相互作用及整体心肺功能。CPET基于内外呼吸耦合原理,对外呼吸与细胞呼吸不同水平的功能状况进行分析,进而评价心肺等器官的整体功能和储备能力。

现有CPET技术难以直接给出临床需要的心肺功能评价结果,常用Wasserman九版图展示运动气体交换数据的情况。九版图由3×3排列的散点图组成,突出显示CPET各变量之间的关键关系和变化趋势。九版图显示提高心肺功能评估的有效性和可读性,能够将复杂的CPET数据提炼成诊断评估所需的最重要的参数。但是,当前的运动测试指南中的九版图缺乏统一标准,数据利用碎片化现象严重。此外,由于患者个体差异如合并症、药物、健康状况等复杂性,常依赖医生或其他专家经验目视判读解释。九版图的判读解释方法在过去几十年中几乎没有进步,而将同一患者的数据呈现给多个专家时,仍然存在显著的主观差异。

2 机器学习概述

机器学习作为人工智能的重要分支,其核心目标是通过算法解析数据间的关系并进行学习,以实现预测和决策功能。机器学习的过程是半自动化的,通过向计算机输入数据,在学习框架中迭代构建与调优复杂模型,持续细化特征和优化超参数,以不断提高模型的准确性与泛化能力。机器学习通过引入提取输入数据的算法,应用计算机分析在可接受的精度范围内预测输出值,以识别数据中的模式和趋势,并从以前的经验中学习,进而进行预测或决策的数据处理和分析。

机器学习作为人工智能领域的主要方法,分为监督学习、无监督学习和强化学习。其中监督学习是在已标注的数据集上训练模型,其核心在于建立输入特征与输出标签之间的映射关系,广泛应用于分类和回归任务中,典型算法有支持向量机(SVM)、决策树(DT)、随机森林(RF)、逻辑回归(LR)等。无监督学习适用于未标注的数据集,其核心在于在缺乏标签信息的情况下,通过分析数据的内部结构自动发现聚类模式、特征关系等。典型算法包括 K 均值聚类(K-means)、主成分分析(PCA)和高斯混合模型(GMM)等,常用于聚类分析、特征提取等任务。强化学习强调智能体与环境交互,通过试错探索并基于奖励信号持续优化策略,根据获得的奖励或惩罚信号不断优化行为策略,从而最大化长期收益。典型应用包括序列决策、策略控制和动态优化问题,典型算法有 Q-learning、深度强化学习(DQN)等。

深度学习是机器学习领域的重要分支,其设计灵感来源于人脑神经元的连接结构,通过模拟神经元之间的信息传递机制实现数据建模。与传统机器学习方法相比,深度学习的核心优势在于其能够自动提取数据中的高阶特征,无需依赖人工特征工程,从而显著提升模型对复杂数据(如CPET多模态时间序列)的解析能力。

随着医学数据的大规模积累与硬件计算能力的显著提升,深度学习方法在医疗领域的应用范围不断扩展。在CPET数据分析中,深度学习能够通过自动提取多维时间序列中的隐含特征,有效克服传统方法对人工特征工程的依赖,为解决数据解读标准化不足、个体差异干扰等问题提供了新途径,同时为临床医生决策提供支持。

3 机器学习应用于心肺运动试验的现状

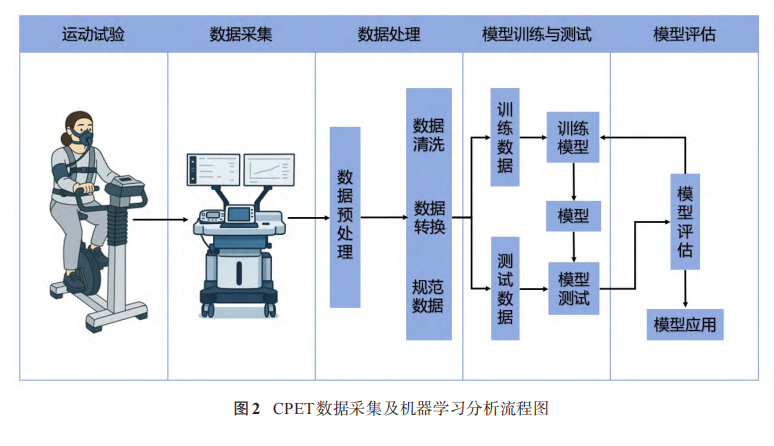

CPET包含复杂多源异构时间序列数据,将采集到的高维度、多序列数据作为模型的输入端,通过算法模型挖掘不同数据间的潜在关联和耦合关系(图2),有望提升CPET数据判读的有效性和可靠性,并充分挖掘CPET数据的临床价值。CPET可用于运动极限估计、疾病诊断、预后估计等多种场景。鉴于不同的数据类型以及对应的问题适用于不同的算法,故而在构建机器学习模型时,精准选择适配的算法便显得尤为关键。

3.1 疾病识别

通过分析CPET中的运动气体交换,可以准确鉴别心脏疾病与肺部疾病,深入探究呼吸困难和疲劳的成因,从而优化临床决策与治疗结果,并为制定治疗目标提供客观依据。基于机器学习的CPET数据分析可有效分辨不同心肺疾病,实现对疾病的有效诊断。

运动不耐受是心肺疾病早期阶段的一个主要临床特征,也是心力衰竭(HF)患者遇到的最严重的问题之一。基于CPET多模态数据构建分类模型,有望突破传统诊断方法的局限性。Inbar等使用SVM对 HF、COPD与健康个体进行分类,结果显示3个群体之间有明显差异性且组内相似性高,总体预测能力达到96%~100%。Brown等基于小样本(HF和MetSyn各15名),比较了主成分分析(PCA)+逻辑回归、自动编码器 + 逻辑回归、卷积神经网络(CNN)与传统流程图法在HF与MetSyn鉴别中的效果,前3种方法准确率均超过90%,显著优于传统解读方法的77%。

此外,Jablonski等构建了基于CNN的分类(HF与MetSyn)模型,并引入Grad-CAM热图机制,将模型关注点可视化叠加于 Wasserman 九面板图上,从而增强了模型的临床可解释性。Sharma等利用格拉姆角场(GAF)和马尔可夫转移场(MTF)将心肺运动测试时间序列编码为图像,再通过CNN进行图像识别,实现对HF与MetSyn的有效区分,上述研究数据集规模较小,仍需使用更大的数据集进一步验证。

心血管疾病是全球范围内导致死亡的首要原因,其影响范围广泛,严重影响人们的健康水平和生活质量,给国家和家庭带来沉重的经济压力。传统上CPET综合多个指标以评估心肺功能及心血管风险,但面临数据判读困难等挑战。Ntalianis等利用动态时间规整(DTW)和 k-medoids 算法,将1399名受试者的逐次呼吸CPET数据划分为5个表型亚群,并结合随访资料分析其心血管事件风险,构建出一种具有动态分层能力的表型预测框架。与以往关注CPET汇总指标不同,该研究探索了原始数据的时间信息,为心肺功能评估和心血管风险分层提供了新的视角。

这些研究成果表明基于机器学习开发的算法模型,在CPET数据分析、疾病的分类和诊断准确率高,并且优于传统的诊断方法,可以协助医生进行更高效便捷的诊断。

3.2 预测模型

机器学习能够综合多指标机器关系构建复杂的模型,实现更精准的生理指标预测,同时也能对疾病预后情况进行预测,有助于医生制定更加准确的治疗策略。

3.2.1 生理指标预测

Watanabe等利用1472例CPET逐次呼吸数据构建深度学习模型,可实时预测VO2peak与AT,避免了传统需等测试完成后的后处理流程,在高危人群(如心衰)中意义重大。Frade等结合可穿戴设备与SVR模型,利用日常生活中的心率、呼吸频率与步频等数据预测VO2max,并与实CPET数据对照验证预测精度,探索了在远程医疗与持续监测中的可行性。

3.2.2 疾病预后评估

另一方面,基于CPET数据的疾病预后评估也是重要应用场景。Portella等使用RF算法建立三分类模型,区分运动受限源自心脏、肺部或其他系统的情况,并结合SHAP值提升了模型的可解释性,便于临床理解与应用。Hearn等使用前馈神经网络对全周期试验数据(包括静息数据和逐次呼吸数据)数据进行建模,预测 HF患者1a后发生死亡或心脏移植等不良事件的风险,其模型AUC由传统指标的0.76提升至0.84~0.87。2024年该团队进一步基于2490名患者数据,构建融合逐次呼吸数据与临床变量的深度预测模型,提高了HF长期(长达10a)结果的预测准确性,验证集AUC高达0.87,模型相比2018年,使用的数据量和预测的准确性都有明显提升,显著优于传统评分体系。Huang等研究者将稀疏表示分类器SRC-AL、SRC 及其他传统机器学习模型(1NN-DTW、RF、SVM)进行对比,预测24名I期高血压年轻人对标准化有氧运动干预(AEI)的降压反应。模型将CPET 四阶段数据作为输入,训练后可精准区分“强应答者”与“弱应答者”,准确率达100%,为干预计划个性化制定提供了数据支持。Sakr等基于23095例运动测试数据,比较了6种机器学习模型[LogitBoost(LB)、贝叶斯网络分类器(BN)、局部加权朴素贝叶斯(LWB)、人工神经网络(ANN)、SVM和RF]在高血压早期筛查中的表现,结果表明随RF模型在十年高血压发病预测中AUC最高可达0.93,说明运动适能数据可实现高血压高精度早筛,为个体化干预提供有力支持。

上述研究通过不同的方式利用机器学习的优势,结合CPET数据,从不同的角度为生理指标预测、疾病预后评估等领域提供了创新性的方法和可靠的模型,帮助医生提前获取更多的信息来辅助治疗。

3.3 生理指标判断模型

CPET通过收集测试者呼出的气体流量、O2浓度、CO2浓度及环境温度、气压、血压、血氧、心功能等参数的数据,进而分析测量人体的心肺功能、肺活量指数、基础代谢率、脂肪代谢等功能评估。传统的生理指标识别需要人工分析复杂的CPET数据,通过引用机器学习快速处理大量数据,可以大大提高效率。

Zignoli等在2019年构建了一个长短期记忆(LSTM)递归神经网络模型,用于对CPET逐次呼吸数据进行训练和预测的通气阈值(VT1和VT2)识别研究,并与专家评估进行对比验证,预测结果达到专家水平。在2022年,研究进一步开发了名为“Oxynet”的在线识别系统,该系统基于CNN框架,使用了1245份CPET数据进行训练,能够实现VT1和VT2的实时识别与部署,适用于远程医疗与康复指导。2023年,该研究团队进一步更新了“Oxynet”系统实现“回归–生成–解释”三位一体:使用CNN实现阈值定位、条件GAN生成拟真CPET数据序列、并借助Shapley值实现模型可解释性分析。Prisco等对比 3种机器学习模型(SVM、DT和 LR)评估运动员增量运动测试期间通气效率,完成CPET测试期间通气效率正常和通气效率不足的二分类问题,其中SVM准确率最高,达99%。

此外,Guo等提出融合Equilibrium Optimizer(EO)与注意力机制LSTM(Attention-LSTM)的AT自动检测模型,在AT判定中取得专家级精度,该模型通过引入注意力机制强化了模型对关键时点的识别能力,同时EO算法进一步提升了模型的超参数优化性能。Lee等首次将机器学习应用于术前患者的可穿戴ECG数据,研究基于40名肺切除患者的运动试验中获取的单导联ECG数据,构建机器学习模型估算VO2max,并与临床估算公式评估的VO2max进行对比,具有较高一致性。

上述研究表明,利用机器学习技术自动处理CPET数据已成为重要发展趋势,机器学习能够快速准确识别关键生理指标,尤其在异常状态出现时,能显著提升识别效率与预警能力。

3.4 模型可解释性

在临床场景中,模型可解释性是获得医生信任和采纳模型输出的关键要素。

针对CPET多模态时间序列数据的特点,诸多研究者尝试将多种解释性技术应用于模型开发。Jablonski等在CNN分类模型中引入梯度加权类激活映射(GradCAMs)的可视化技术,将GradCAM投影到九面板图上,通过线条的不透明度展示模型关注区域。Zignoli等在“Oxynet”框架中集成SHAP解释器,通过计算Shapley值量化各CPET参数对模型预测的贡献度,展示了不同运动阶段中呼吸频率、二氧化碳排出量等参数的权重变化,对模型输出影响的重要性变化,为阈值检测提供过程性解释。

通过构建可解释的模型结构,有效弥合“黑箱”模型与临床认知之间的鸿沟,未来需进一步发展面向多模态时序数据的解释框架。

4 小结和展望

尽管机器学习在CPET中的应用尚处于早期阶段,CPET作为评估心肺储备与代谢整合能力的“金标准”方法,正迎来由人工判读向智能化解读的深刻变革。本文回顾了机器学习在CPET数据中的主要应用方向,从疾病识别到生理指标预测,再到通气阈值自动判定,相关算法模型在多项研究中均表现出优于传统解读方法的准确性和效率。

作为一种能处理高维、非线性、生理时序数据的智能算法工具,机器学习的引入有望推动CPET从依赖经验解读向数据驱动的标准化评估迈进。尽管如此,当前研究仍存在若干亟待解决的问题。首先,多中心、大样本量数据集的缺乏限制了模型的泛化能力与临床推广;其次,不同研究中CPET设备、协议和预处理流程差异较大,导致模型之间难以直接比较与复现;再次,模型可解释性仍需进一步提升,尤其是在多模态融合与深度网络架构方面,需要构建更具临床语义的解释框架;最后,实时化部署与前端可穿戴设备的结合尚处于初步探索阶段,尚未形成成熟的临床决策支持系统。

展望未来,应重点围绕以下方向开展研究:

(1)推动多中心、大规模 CPET 数据共享与标准化;

(2)发展可解释模型方法,将知识驱动与数据驱动方法有机融合,提升医生对“黑箱”模型的信任;

(3)加快建设云端系统,实现CPET实时分析与远程监测,为个体化康复干预提供动态反馈;

(4)开展前瞻性临床验证与成本效益评估,推动实际产品落地。

综上所述,机器学习与CPET的结合虽尚处于技术探索阶段,但随着数据基础、建模方法及解释机制的不断完善,其在智能评估、个体化诊疗和远程康复等场景中的应用将愈发广阔。一旦突破标准化与泛化性等核心瓶颈,CPET有望实现由“图谱经验”向“数据智能”的范式转变,为心肺功能评估带来变革,也为患者提供更高效、精准的健康管理手段。

参考文献:略

作者:张毅 林林 鲍时春

单位: 广东医科大学生物医学工程学院

东莞市医学电子与医学影像设备重点实验室

中国科学院深圳先进技术研究院

国家高性能医疗器械创新中心康复与健康信息中心

来源:广东医科大学学报第43卷第3期2025年6月

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。