心血管疾病是全球死亡率最高的疾病,自1990年至2019年,我国心血管疾病发病率大幅增加,且于15—49岁发病率最高,女性发病率高于男性。肥胖和心血管疾病患病率和死亡率高度相关,是心血管疾病的独立预测因子。据中国城乡体质指数与肥胖调查数据显示,自2004—2018年,我国18—29岁女性身体质量指数逐年递增。由于久坐少动、高热量摄入以及运动不足等不良生活方式,使年轻女性更易肥胖。肥胖相关心血管疾病的最早症状是内皮依赖性舒张功能受损所导致的血管硬化,且这可能与动脉壁应力的改变有关。而减肥有助于重建血流剪切力,提高血流介导的内皮依赖性舒张功能,抑制炎症信号,维持血管稳态。尽管肥胖年轻人比例和心血管疾病发病率日益增加,但年轻人的心血管系统有较好的可塑性,积极的预防措施能有效预防和逆转肥胖所致的心血管危害。

运动作为一种非药物干预方式,是减肥和预防心血管疾病发生的重要策略。许多健康指南将有氧运动(aerobic exercise,AE)作为改善心血管功能的首要推荐。已有大量研究表明规律的有氧运动能明显改善相关心血管指标。但据近年调查结果显示,抗阻运动(resistance exercise,RE)越来越受欢迎,且在22—34岁年轻成人中流行率最高。一些研究表明抗阻运动也能明显改善超重或肥胖患者血管功能。矛盾的是,也有研究证明抗阻训练可能加剧动脉硬化。先前研究结果表明,与单独进行一种运动相比,AE结合RE对健康有更大的益处,能有效避免有氧训练后肌肉质量的下降,降低糖尿病和冠心病患者心血管疾病患病风险。然而,以上研究大多为探究联合与有氧或抗阻运动对心血管危险因素的影响,缺乏3种运动影响效果的全面研究。因此,本研究对年轻肥胖女性进行8周中等强度的有氧、抗阻和联合训练(combined exercise,CE),探讨3种运动对肥胖女性身体成分和血管硬度的效果,为肥胖年轻女性科学运动提供理论和实践依据。

1 对象和方法

1.1 研究对象

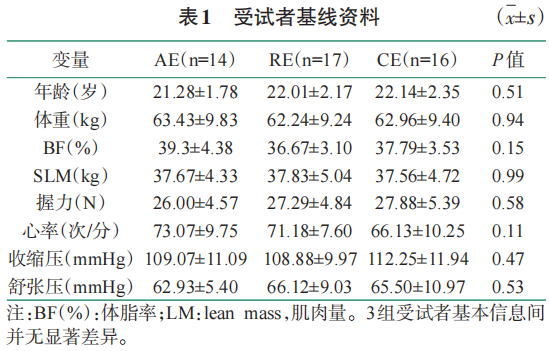

使用双能X光检测仪测量其身体成分,筛选出52名体脂率(body fat percentage,BF%)≥30%的肥胖女性。使用RANDOM软件使用随机数字表将受试者随机分为有氧运动组(AE,n=18),抗阻运动组(RE,n=17)和有氧联合抗阻运动组(CE,n=17)。5名受试者训练中有3名由于个人日程安排问题中途退出,1名由于生病退出,有1名缺席5次以上运动被排除。因此,本研究最终47名受试者具有可用数据。受试者纳入标准为:①无高血压、心脏病等心血管系统疾病;②近6个月内无规律锻炼,即根据自我报告的身体活动问卷,每周进行<60min的中等到剧烈的身体活动;③近期未使用减肥以及影响心血管功能的药物;④肌肉骨骼系统无问题;⑤无肥胖家族遗传史;⑥未在孕期或哺乳期。实验前所有受试者悉知实验流程及目的,自愿参加实验,并签署知情同意书,基本信息见表1。本研究方案符合赫尔辛基宣言要求,并通过北京体育大学伦理委员会审核批准,伦理审核表编号:2022191H。

1.2 干预方案

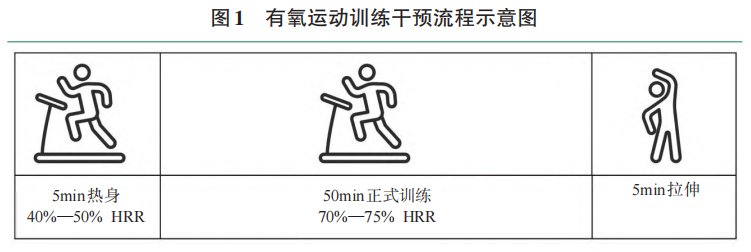

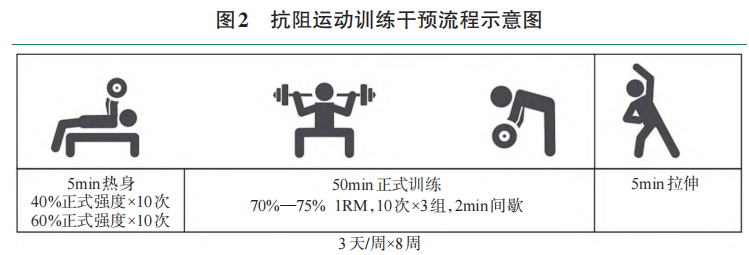

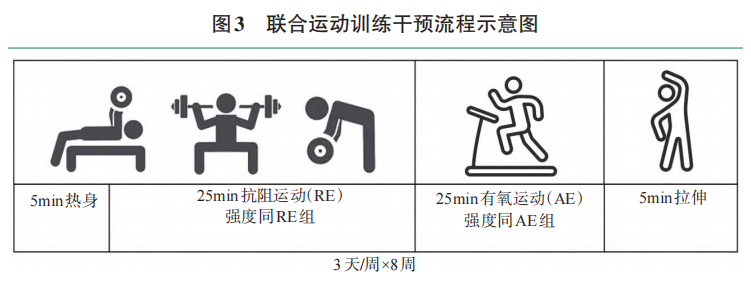

AE、RE和CE运动组进行8周运动干预,60min/次,3次/周,隔天训练。所有运动干预在北京体育大学网球综合馆一层进行,每次训练时间安排在16∶00—18∶00之间。3组干预全程分别有3名专业人员进行指导。每次训练时提醒所有受试者保持原有饮食习惯,不进行其他形式运动,整个干预过程受试者均表现出良好的依从性。

1.2.1 有氧运动:AE组受试者在跑台上进行8周有氧运动。运动内容包括5min40%—50%储备心率(heart rate reserve,HRR)强度跑步热身,50min中等强度(70%—75%HRR)正式训练,5min拉伸放松,如图1。储备心率法根据公式:运动时目标心率=静息心率+(最大运动心率-静息心率)×百分数。每次有氧训练期间,使用POLAR心率表进行心率监控,使其心率保持目标心率范围内。

1.2.2 抗阻运动:采用ASEP推荐方法,RE组每项练习包括5min热身和4组正式训练组,正式训练和热身时依次完成深蹲、卧推和硬拉。热身以40%正式负荷强度完成10次,正式训练时每个动作负荷为75%1次最大重复次数(1-repetition maximum,1RM),10次/组,组间间歇2min,变换动作间隙2min,持续50min,最后进行5min放松拉伸,如图2。

1.2.3 有氧联合抗阻运动:CE组先进行5min热身,后进行25min抗阻训练,热身和训练内容和强度与RE 组相同,但训练组数减半。抗阻运动后进行25min有氧训练,最后进行5min放松拉伸,有氧训练和放松内容、强度同AE组,如图3。

1.3 测试方法

干预前一天和干预结束24h后8∶00—10∶00测试身体成分指标,15∶00—18∶00 测试心功能、血流动力学、血管硬度指标。告知受试者测试前12h禁止进食或喝除水以外的液体,所有受试者测试每一个指标前需静息至心率平稳。为减少误差,所有运动前、中、后指标均由一名专业人员完成测试,且严格按照正确的测量方法进行测量。

1.3.1 身体成分测试:使用双能 X 光检测仪在干预前一天和干预结束24h后清晨测定受试者空腹状态体重、体脂率(body fat rate,BF%)和LM。

1.3.2 心功能测试:使用彩色多普勒超声检测干预前后心功能指标。检查时受试者取仰卧位,平静呼吸,将M4S探头(1.5—4.3MHz)置于胸骨左缘检查,于二维图像指导下获得左心室短轴二尖瓣腱索水平的M型图像,采用美国UCG协会推荐的测量方法,得到左心室结构类指标有左心室舒张末期容积(left ventricular end-diastolic volume,LVEDV)、左心室收缩末期容积(left ventricular end-systolic volume,LVESV)。心脏功能类指标有心率(heart rate,HR)、每搏量(stroke volume,SV)、射血分数(ejection fraction,EF)、心输出量(cardiac output,CO)、左心室短轴缩短率(left ventricular short-axis shortening,FS)和E/A峰。

1.3.3 颈动脉局部血流动力学测试:使用彩色多普勒超声检测血流动力学指标,测试时受试者安静仰卧,抬头露出颈部,自颈总动脉起始部至分叉处,采用12L探头(4.9—13.0MHz)沿胸锁乳突肌外边缘进行纵向扫描。选取颈动脉窦后约1cm处作为采样区域,探查颈总动脉长轴及横轴切面,并测量收缩期峰值血流速度(peak systolic velocity, PSV)、血管内径(diameter,D)、搏动指数(pulsatility index, PI)和阻力指数(Resistance index,RI)。将D代入公式计算血流剪切力(wall shear stress,WSS),公式为:τ=4ηV/D,其中,τ为血流剪切力,η为血液黏滞度,V为颈动脉最大血流速度,D为舒张期血管内径,计算时取血液黏滞度η=4mPa.s。

1.3.4 动脉硬度测试:采用动脉硬化检测仪检测受试者动脉硬度。受试者静坐 10min,平卧于检查床上,将四肢袖带分别缚于上臂及踝部,与肢体间留有一指空隙。袖带上臂袖带气囊标志对准肱动脉,袖带下缘距肘窝横纹2—3cm,下肢袖带气囊标志位于下肢内侧,袖带下缘距内踝1—2cm,心电采集装置放于受检者心前区,左右腕部夹好心电采集装置,自动加压进行测试,记录左右两侧肱踝脉搏波传导速度(brachial-ankle pulse wave conduction velocity,baPWV),其计算公式为:baPWV=(L1-L2)/ΔT,L1=(0.5643×H-18.381)+(0.2486×H+30.709),L2=0.2195×H-2.0734,其中H为身高(cm),ΔT为两波形出现的时间差(s)。

1.4 统计学分析

所有数据均使用SPSS26软件处理,使用GraphPadPrism10作图。所有数据均采用随机、盲法试验进行分析。连续变量数据采用Shapiro-Wilk和Levene’s检验正态分布和方差齐性。符合正态分布的数据用平均值±标准差表示,不符合正态分布的数据用中位数和四分位间距表示。受试者训练前基础指标组间差异比较采用单因素方差分析。采用两因素重复测量方差分析评估时间和运动交互效应,发现显著的主效应或显著的交互作用后采用LSD方法进行事后多重比较组间和组内差异。不符合正态分布的数据采用非参数检验。P<0.05表示具有显著性差异。

2 结果

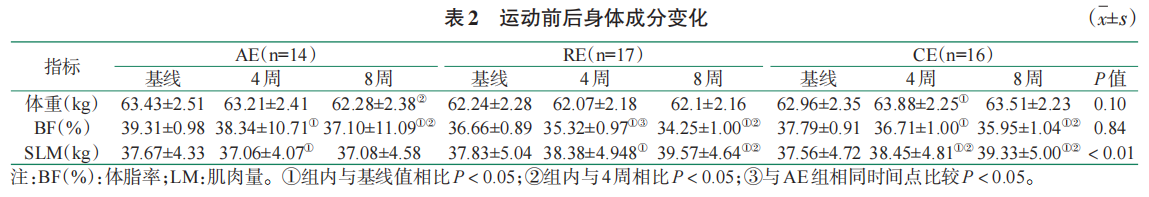

2.1 8周运动前后身体成分变化

表2结果表明,LM(F=7.95,P<0.01,偏η2=0.27)出现时间×组别交互效应。LM(F=19.66,P<0.01,偏η2=0.48)和 BF%(F=25.00,P<0.01,偏 η2=0.54)均出现时间主效应(F=5.08,P=0.01,偏η2=0.19)。8周干预期间各组体重、BF%、LM均未出现组间差异(P>0.05)。其中AE组8周干预后体重较第4周显著下降(P=0.01),CE组第四周体重较运动前显著上升(P=0.03)。AE组(P=0.02)第4周LM较运动前显著下降,而 RE(P=0.02)和 CE 组(P<0.01)第四周LM均出现显著升高。第8周AE组(P=0.06)LM与运动前和第4周(P=0.98)相比不存在显著差异,RE和CE组(P<0.01)均显著升高。AE、RE和CE组BF%在运动第4周(P<0.05)均出现显著下降,且在8周运动后较运动前和第4周(P<0.05)进一步下降。

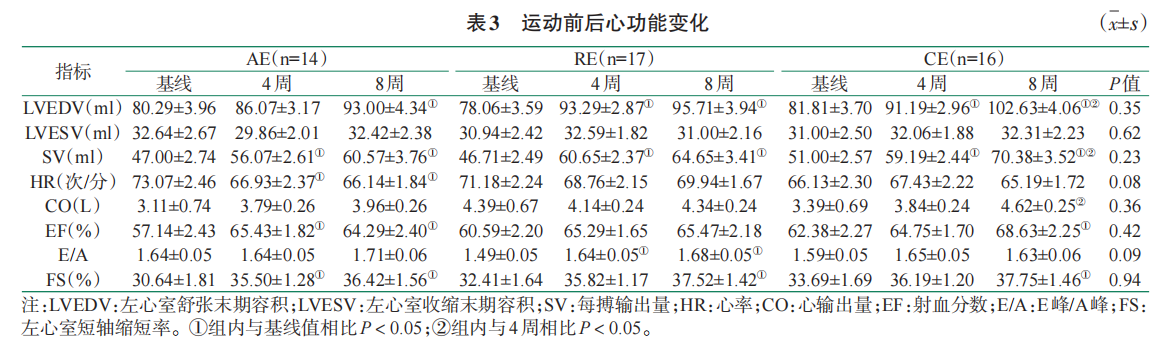

2.2 8周运动前后心功能变化

如表3所示,LVEDV(F=29.15,P<0.01,偏 η2=0.40)、SV(F=32.62,P<0.01,偏 η2=0.60)、CO(F=3.59,P=0.04,偏 η2=0.14)、EF(F=8.91,P<0.01,偏η2=0.17)、E/A(F=4.17,P=0.02,偏 η2=0.16)和 FS(F=11.62,P<0.01,偏 η2=0.21)时间主效应显著。事后检验结果表明AE、RE和CE组运动后LVEDV(P<0.01)、SV(P<0.01)和 FS(AE:P<0.01,RE:P=0.01,CE:P=0.047)较运动前显著增加。第 4 周时,AE 组 SV(P<0.01)、EF%(P<0.01)、FS(P=0.02),RE 组 LVEDV(P<0.01)、SV(P<0.01)、E/A(P=0.01)和CE组 LVEDV(P=0.01)、SV(P<0.01)均出现显著增加,AE组HR(P=0.01)显著降低。和第4周相比,第8周LVEDV、和SV(P<0.01)显著增加。

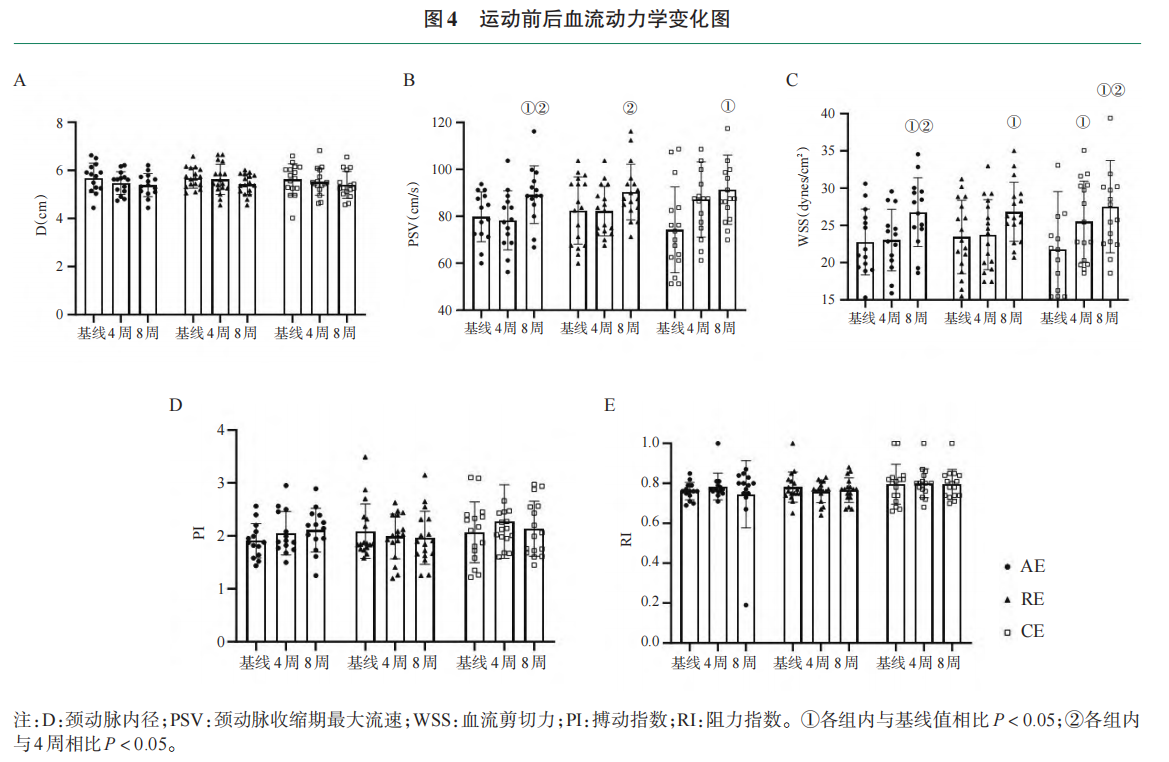

2.3 8周运动前后血流动力学变化

PSV(F=13.43,P<0.01,偏 η2=0.23)和 WSS(F=18.24,P<0.01,偏η2=0.46)存在显著时间主效应。8周后AE和CE组PSV(AE:P=0.04,CE:P<0.01)和WSS(AE:P=0.01,CE:P<0.01)均显著高于运动前,RE组WSS(P=0.02)显著增加。和第4周相比,第8周AE和RE组的PSV及AE和CE组WSS(P<0.05)均显著增加,见图4。

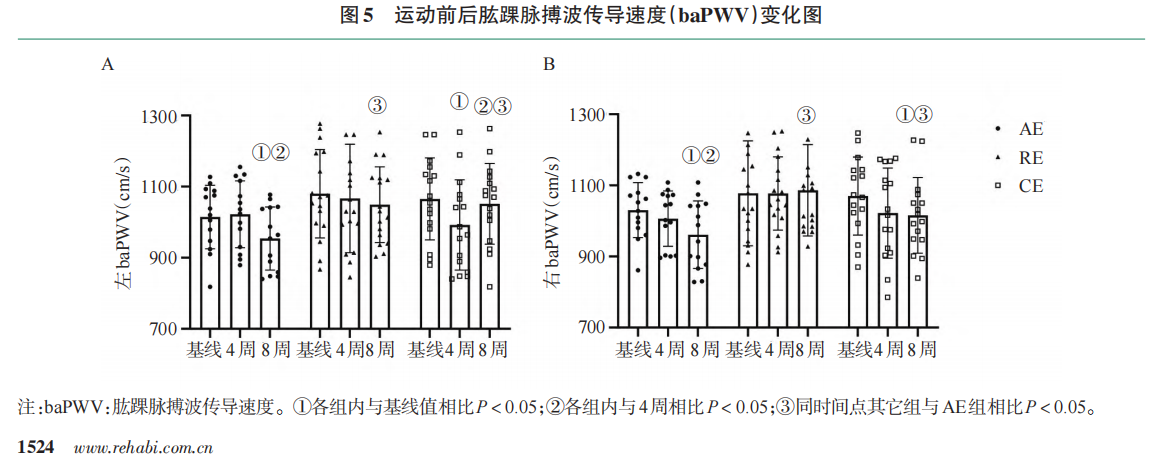

2.4 8周运动前后PWV变化

图5结果显示,左侧 baPWV(F=3.81,P=0.008,偏η2=0.163)存在显著时间×组别效应。左(F=3.61,P=0.034,偏 η2=0.085)、右(F=4.19,P=0.022,偏 η2=0.097)侧baPWV均出现时间主效应。8周运动干预后,AE 组左、右侧 baPWV均显著降低(P<0.05)。RE对年轻肥胖女性baPWV无显著影响(P>0.05),且8周干预后 RE 组左右 baPWV 均显著高于AE组(P<0.01)。CE组左侧baPWV第4周显著降低(P=0.01),第8周又显著升高至基线水平(P=0.049),右侧baPWV随运动时长增加逐渐降低,且于第8周出现显著降低(P=0.03)。

3 讨论

本研究结果表明:

①8周有氧、抗阻和联合运动均能改善年轻肥胖女生身体成分,其中A 能显著降低肥胖女性BMI和BF%,RE能显著增加LM,CE既能降低BF%也能增加LM;

②AE、RE和CE均能改善年轻肥胖女性心脏收缩功能和血流剪切力等血流动力学指标,且效果相似;

③8周AE和CE显著降低年轻肥胖女性baPWV,而RE对肥胖女性baPWV无明显影响。

运动是肥胖人群减肥的重要手段之一。运动增加肥胖人群能量消耗,加速糖原和甘油三酯的分解,从而达到减脂效果。本研究结果表明,8周AE、RE和CE均能显著降低肥胖女性BF%,且RE和CE能增加肥胖女性LM。有研究表明,有氧运动过程中能量消耗能力尤其是脂肪分解大于抗阻运动,且其能增加胰岛素敏感性,提高生长激素和脂联素水平,从而降低脂肪堆积,促进循环游离脂肪酸氧化。而抗阻运动主要通过减少脂肪质量,增加肌肉质量,使得肌肉代谢改变,静息能量消耗增加。关于联合运动,此前已有研究结果表明AE+RE结合使用,在减少体脂、低密度脂蛋白、内脏脂肪以及增加体瘦质量方面,比单独的有氧或抗阻运动产生更大的效果,这也支持了本研究结果。由此看来,长时间联合运动是减肥更佳的运动处方,其以最大限度提高两种运动方式的益处。

运动干预是心脏结构和功能的一种有效、低成本、安全的策略。不同运动方式对心脏结构功能的影响不尽相同。抗阻训练能够增加外周阻力或后负荷,使心肌出现向心性肥厚,而有氧耐力运动增加静脉回流和血容量或前负荷,刺激心肌离心性肥厚。本研究结果显示8周AE、RE和CE运动后EDV、SV和FS都显著增加。AE能使左心室离心性肥厚是由心脏充盈增强、心肌收缩功能增加(如β-肾上腺素能刺激增强收缩反应)、后负荷减少和血容量增加等因素共同造成的结果。抗阻运动对心脏结构的影响的研究结果仍存在较大差异,Scharf等研究表明普通人群经过22周抗阻训练后EDV、SV和EF均发生显著变化,而RuizRJ等研究结果表明对健康年轻成人进行12周抗阻训练后EDV、ESV、CO、SV等指标变化均无显著性意义。而本研究结果表明8周抗阻训练后年轻肥胖成人EDV、SV和FS均显著升高。抗阻运动导致左心室EDV、SV增加可能涉及心肌和细胞外基质特异性细胞和分子适应的变化,其通过增强肌球蛋白ATP酶活性和Ca2+内流,使得训练后心肌细胞的收缩力增加,从而在面对增加的后负荷时保持有效的每搏输出量。关于CE对心脏结构功能影响的研究证据较少,其中VeraB等发现12周有氧结合抗阻运动可显著降低健康超重个体心脏脂质含量,并可改善心脏收缩功能。而训练对收缩和舒张期功能的有益影响与参与兴奋-收缩耦合和松弛过程的Ca2+调节系统的改变有关。

长期运动通过血流动力学对血管产生直接影响,从而引起其功能和结构上的适应,降低心血管风险。Samuel Montalv等用3种不同强度的有氧和抗阻运动对健康年轻成人干预,结果证实无论运动方式如何,WSS均以强度依赖的方式增加。本研究结果数据表明8周有氧、抗阻和联合运动均能使年轻肥胖女性顺行PSV、WSS显著增加。可能是因为3种运动都可以增加血流灌注,对血管产生刺激,从而显著增加血流剪切力水平。有氧运动和联合运动对肥胖女大学生的血流剪切力水平的改善相似可能是因为有氧运动过程中反复增加的血流量对血管的刺激更加频繁,产生的WSS更加持久,引起的血管适应性更强。此外,多数学者认为运动改变机体心输出量和血压,动脉为了适应这些变化,增强了节段动脉顺应性和压力波的相互作用,最终使得剪切应力升高。运动又将顺行剪切应力介导的机械信号通过G蛋白、钙离子和酪氨酸蛋白激酶Src等转化为相关细胞内分子机制信号从而使血管功能改善。

运动是影响肥胖人群PWV的重要因素。有氧运动能有效降低 PWV,Kobayashi 等研究结果表明,在健康成人中,无论有氧运动的强度或持续时间如何,规律的有氧运动都能降低动脉硬化。AE降低PWV的机制可能与动脉层弹性蛋白分解和胶原沉积的减少直接相关,或间接与氧化应激和炎症的改善以及交感神经活性减少有关。RE对动脉硬化或PWV变化的影响仍存在很大的争议。有研究表明与有氧运动相比,抗阻训练改善动脉僵硬度和改心血管健康的效果不如有氧,且抗阻运动可能加剧动脉硬化程度。而Jefferson等对超重和肥胖人群进行 70%1RM,3 次/周,20 周的抗阻训练后发现其baPWV 并没有显著改变。这与本研究结果相似。探究RE对PWV的影响结果为何有如此大的差异,ZhangYong等研究不同RE强度对成年人动脉硬化的影响作用,他们发现,中低强度 RE(多为 60%1RM)对降低PWV有效,高强度无效,这表明RE对PWV 的影响与强度有关。RE对PWV的生理调节机制尚未完全阐明,有研究表明,高强度RE能增加血压和迷走神经活性,进而加剧动脉硬度。本研究认为,动脉硬度是由结构成分(弹性蛋白、胶原蛋白和结缔组织)和功能成分(内皮、平滑肌细胞)共同决定。抗阻运动可以通过调节肌肉张力、交感神经活动、血流动力学、血管内皮功能等因素共同影响PWV。其对动脉硬度潜在的有害影响可能被其他有益生理反应所抵消。本研究发现8周联合运动也能显著降低PWV,这可能是联合训练中的有氧训练部分降低动脉硬度程度大于抗阻训练引起的不利影响的结果。

4 结论

8周有氧、抗阻和联合运动均能改善年轻肥胖血流动力学和心脏泵血功能。有氧和联合运动不仅能降低体脂更能降低血管硬度。联合和抗阻运动均能增加肌肉质量,但抗阻运动不显著改变血管硬度。综上所述,联合运动是年轻肥胖女性减脂增肌和改善血管功能获得更大总体益处的运动方式。

参考文献:略

作者:周华艺 刘鸿伯 张成柱 王天阳 何辉

单位:北京体育大学运动人体科学学院

中国运动与健康研究院

北京体育大学运动与体质健康教育部重点实验室

来源:中国康复医学杂志2025年第40卷第10期

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。