慢性心力衰竭属于临床常见疾病类型,有着高死亡率及高发病率等特点,大多是由于受多因素影响所致心肌受损,心脏功能发生障碍,最终引发心脏循环障碍症候群,若发病后未及时对患者实施治疗,除了会降低患者生活质量,甚至还会对其生命安全造成不良影响。现阶段中,针对这类疾病的治疗,以药物保守疗法为主,然而整体疗效及预后质量并不佳。心脏康复属于药物治疗的一种补充疗法,指的是经借助医学及相关科学等方法,以处方运动锻炼、健康宣教以及营养、心理等干预手段,最大程度上缓解患者症状及心血管功能,促使其身心方面恢复或者接近于正常理想状态。与此同时积极对各类危险因素进行干预,阻止或者逆转疾病发展,降低患者再次出现心血管意外风险及死亡率。本次研究以分析心脏康复疗法在这类患者中的治疗效果为目的,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

纳入2020年1月—2022年12月我院心内科治疗的慢性心力衰竭患者70例为研究对象,以数字奇偶法分为对照组和观察组各35例。对照组年龄45~80岁,平均(62.57±6.23)岁;男性20例,女性15例;病程2~5年,平均(2.78±0.53)年。观察组年龄40~82岁,平均(62.71±6.12)岁;男性22例,女性13例;病程2~5年,平均(2.65±0.49)年。纳入标准:(1)经相关检查后确诊为慢性心力衰竭;(2)NYHA分级在Ⅱ~Ⅲ级;(3)病情处于稳定阶段,且时间>1个月;(4)了解研究目的与意义,同意配合;(5)认知、表达以及言语功能无异常。排除标准:(1)伴有其他心脏疾病者,如心肌梗死、心包炎等;(2)伴有严重功能障碍者;(3)伴有感染类疾病者,如肺炎等;(4)伴有精神疾病者;(5)中途因自身原因退出研究者。两组一般资料以统计学实施分析后显示,差异无统计学意义(P>0.05),符合对照研究要求与医学伦理学要求。

1.2 方法

对照组给予常规治疗法,主要治疗方式是药物治疗,并做好限制入水量、确保充足睡眠、规范饮食以及自主训练等为主。观察组接受心脏康复疗法,措施内容为:

(1)做好患者心理康复训练工作。疾病易反复性发作,且治疗难度较大、治疗费用较高,易产生一些不良心理,因此需做好患者心理方面康复训练工作,需掌握患者心理状态,主动、亲切与其进行交流,经分析其心理问题后,寻找到疏导方法。

(2)防止压疮发生。结合患者病情,为其选择舒适、合理体位,并定时协助其调整体位;确保床单位卫生清洁、干净,经常按摩受压部位,避免发生压疮;治疗期间定期展开拍背与按摩,加快痰液尽快排出,确保呼吸道处于通畅状态。

(3)保持病室干净整洁无噪音。每日对房内卫生进行打扫、消毒,确保房内整洁、干净;合理调整房内温湿度以及光照,以人体感觉到舒适为宜;在开展治疗期间,最大程度上减少声音频率,防止因噪音过大而增加患者不适感。

(4)合理控制氧流量。叮嘱患者在治疗期间不可擅自对氧流量进行调节,避免发生严重缺氧情况。

(5)指导患者进食一些含有丰富营养、易于消化、清淡类食物,不可进食高脂肪、刺激性类食物;戒烟戒酒,定期补充一些利于提升机体状态的营养物质,合理控制体质量,定期对膳食种类进行调整,合理搭配食物,多进食新鲜果蔬,进食原则为少食多餐,减少便秘发生。

(6)结合危险分层为患者制订出运动目标、频率、方式以及指标,结合患者心功能等级指导其参与渐进式运动训练,对于心功能等级为Ⅲ级者,应鼓励其主动进行床上活动,在护理人员的协同下进行站立等练习,练习时间为10min/次,3次/d;对于心功能分级为Ⅱ级者,指导其在室内进行步行,以500m内为宜,之后练习上楼梯,以2层内为宜,在运动后对患者血压、心率情况进行检测,若发现存在异常,需立刻停止运动。

(7)密切监测患者生命体征变化,做好意识形态、心率等监测工作,在输液治疗期间需强化巡视工作,全面评估患者情况,以均匀输入为主,降低患者不适感。

1.3 观察指标及判定标准

(1) 观察比较两组肺功能:左心室舒张末期容积、左心室收缩末容积、左心室射血分数;

(2) 观察比较两组心功能:第一秒用力呼气容积、用力肺活量、最大通气量;

(3) 观察比较两组生活质量:症状、体力、社会限制、情绪,以明尼苏达心衰患者生活质量量表(MLHFQ)评估,0~5分作为单项指标得分范围,数值越低生活质量越佳。

1.4 统计学处理

以SPSS22.0行统计分析,计数资料采用n(%)表示,以χ2检验;计量资料采用x̅±s表示,符合正态分布,以t值检验,分析后显示组间和(或)组内数据值P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

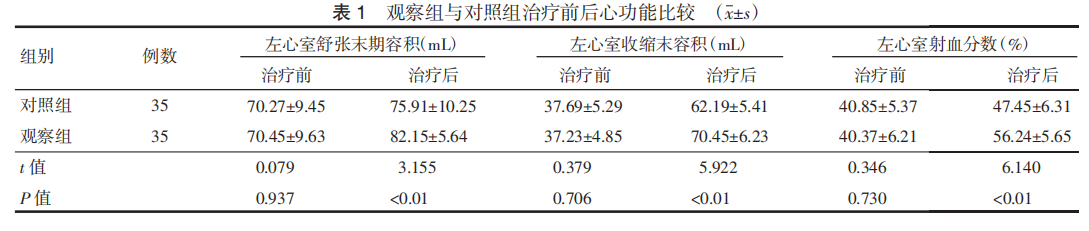

2.1两组治疗前后心功能比较

治疗前,两组心功能各项指标比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,观察组心功能各项指标明显优于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表1。

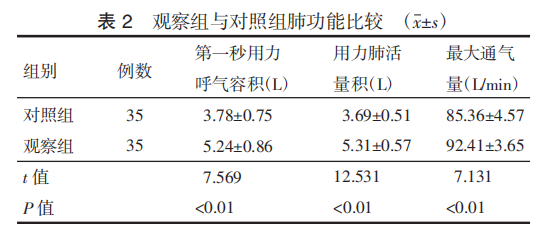

2.2两组肺功能比较

观察组肺功能各项指标明显高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表2。

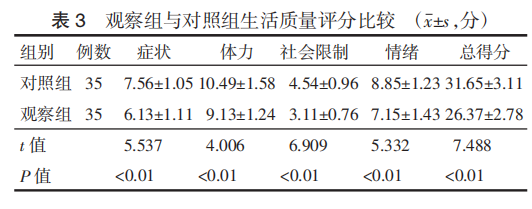

2.3两组生活质量评分比较

观察组生活质量各项评分低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表3。

3 讨论

慢性心力衰竭属于严重心脏病,老年人为主要患病群体,以乏力、呼吸困难等症状为主要表现,一旦患者心脏排血量下降或者不足,无法满足机体的代谢需求,促使组织缺乏灌注,导致肺循环与体循环发生淤血现象,各个器官功能也随着发生异常,易威胁到患者的生命。现阶段中,针对此类疾病的治疗,临床以缓解心肌重构以及阻断神经内分泌系统为主,治疗时间较长,易导致患者出现明显不适感的同时,还会对其治疗依从性以及治疗效果造成不良影响。心脏康复疗法作为综合治疗手段,主要包括康复评估、饮食及行为、运动训练以及遵医行为等,以改善患者心脏功能及结构、避免心血管事件发生以及增强体力与精神为治疗目的。

本研究结果显示,与对照组相比,在左心室舒张末期容积、左心室收缩末容积、左心室射血分数第一秒用力呼气容积、用力肺活量以及最大通气量各项心肺功能指标方面,观察组各项指标明显更优,可见以心脏康复疗法进行治疗,能够得到较高运用价值,经从患者个体化出发,治疗期间持续做好风险评估、强化交流以及关注患者心理需求等干预,可有效增加患者依从性;经结合患者具体情况,制订出个性化运动及饮食方案,利于促进患者心脏功能恢复的同时,还能起到提升其生活质量的作用;本研究结果还显示,观察组在症状、体力、社会限制以及情绪各项生活质量方面明显优于对照组,与薛礼等研究结果相符,证实运用心理康复疗法治疗,利于提升患者生活质量。

综上所述,将心脏康复疗法运用于慢性心力衰竭患者治疗中,能够得到理想治疗效果,值得推广借鉴。

参考文献:略

作者:穆艳会

单位:天津市蓟州区人民医院

来源:中国城乡企业卫生2025年8月第8期

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。