心房颤动(atrial fibrillation,AF)简称房颤,是最常见的心律失常之一,可导致脑卒中、血栓栓塞、心力衰竭、认知功能障碍、多脏器功能衰竭等严重并发症,有较高的致残率、致死率,严重影响患者的社会功能与生命健康。有大量研究显示,运动康复可以改善房颤患者症状,提高运动能力,并降低病死率。然而,运动是一把双刃剑,高强度运动会增加房颤再发的风险,而中低强度的运动或能提高房颤患者的峰值摄氧量及心脏功能,降低血脂水平及房颤负荷值。同时,高血压作为最常见的心血管疾病之一,患病人群广,且与心房颤动共用肾素-血管紧张素-醛固酮(renin angiotensin aldosterone,RAA)轴,适量运动在协同降压方面的正向作用也比较确切。本研究旨在进一步探讨以中等强度的运动干预为主的心脏康复运动对房颤合并高血压患者的血脂血压水平的变化、运动耐量、心脏功能、肺脏功能及生活质量等指标的影响,并期待寻找比较适合该类人群的运动康复方案。

1、资料与方法

1.1 一般资料

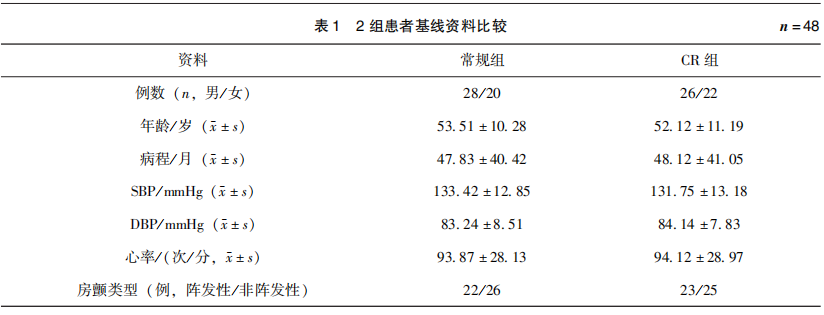

选取2020年1月—2020年12月在我院住院的高血压合并心房颤动的患者为研究对象。纳入标准:符合心房颤动的诊断标准,同时符合原发性高血压诊断标准。排除标准:严重心功能不全(NYHA分级III-IV级);急性冠脉综合征,血流动力学障碍;严重低血糖反应、糖尿病酮症酸中毒;感染性心内膜炎;主动脉瓣重度狭窄;肥厚型心肌病;甲状腺功能亢进症;慢性阻塞性肺疾病急性加重期、肺动脉栓塞;深静脉血栓形成;急性缺血性或出血性脑卒中,重症心肌炎;肿瘤;嗜铬细胞瘤等继发性高血压;运动系统功能障碍。

1.2 方法

本研究共入组96例患者,将其随机分为常规治疗和心脏康复组。其中常规治疗组有48例患者,均给予规范的药物治疗,包括口服降压药物控制血压,首选二氢吡啶类的钙通道阻滞剂(calcium channel blocker,CCB),其次选用血管紧张素转化酶抑制剂(angiotensin converting enzyme inhibitor,ACEI)或血管紧张素II受体拮抗剂(angiotensin receptor antagonist,ARB)、阿托伐他汀调脂稳定斑块、β受体阻滞剂如琥珀酸美托洛尔控制心室率、盐酸胺碘酮片(第一周200mgtid,第二周200mgbid,第三周开始200mgqd维持治疗)恢复窦性心律等,并根据CHA2DS2-VASc评分结果决定是否使用抗凝药物(首选新型口服抗凝药物NOAC,如利伐沙班20mg/10mgqd或达比加群酯150mg/110mgbid,有NOAC禁忌的选用传统的维生素K拮抗剂华法林)预防栓塞事件;心脏康复(cardiac rehabilitation,CR)组48例患者则是在常规治疗组规范药物治疗的基础上,给予以中等强度的运动干预为主导的心脏康复治疗。运动强度的界定,可以通过以下指标协助判断:①运动时的心率在最大心率的60%~70%;②稍微感觉累;③运动时的代谢当量是3~6MET;④运动时的吸氧量相当于最大吸氧量的40%~60%。以上四条,用其中任一条做大致的判断就可以。中等强度的运动,有快速步行、跳舞、休闲游泳、打网球、做家务、拖地板等,常用快走作为代表,中等强度的下限速度是每小时步行4公里。我们选择每周至少进行3次30分钟以上的快步走(速度约5公里/小时)作为中等强度运动的实施方案。

采用V-slope法判定无氧阈值(anaerobic thereshold,AT),同步测定并记录峰值公斤摄氧量(Peak VO2/kg)、峰值通气量(peak ventilation,VEpeak)、每搏输出量(stroke volume,SV)和峰值氧脉(PeakO2 pluse)等参数,以上指标能够稳定地反映患者的心脏功能、肺脏功能以及运动耐力。2组患者之间基线资料的比较无统计学差异(P>0.05),见表1。

1.3 观察指标

治疗6个月时,所有受试患者晨起空腹抽血检验甘油三酯(triglycerides,TG)、总胆固醇(total cholesterol,TC)、低密度脂蛋白(low density lipoprotein cholesterol,LDL-C)水平,标本采集前8~12小时禁食禁水,检验前2~3天清淡饮食,避免饱餐;下午测量患者坐位血压,测量前患者需静坐至少5分钟,且将血压袖带置于心脏同一水平,测量3次取均值,当两侧上臂血压持续存在明显差异时,应以血压高的一侧上臂血压为准。

所有受试者按规定完成6分钟步行试验并记录距离。通过经胸超声心动图不同切面水平的测量评估心脏各腔室内径与功能,如心尖四腔心切面测量左心房内径(left atrial diameter,LA)、Simpson法计算左心室射血分数(left ventricular ejection fraction,LVEF)、左室长轴切面测量左心室舒张末内径(left ventricular end diastolic diameter,LVEDd)。采用V-slope法再次测定AT、Peak-VO2/kg、VEpeak、SV、PeakO2pluse等参数,并再次进行Borg劳累评估量表、焦虑自评量表(Self-RatingAnxietyScale,SAS)和抑郁自评量表(Self-RatingDepressionScale,SDS)评分。对上述各项参数或指标分别进行组内治疗前后的比较,以及治疗后2组之间的比较,并将相关数据资料进行统计分析。

1.4 统计学方法

采用SPSS22.0统计分析软件,计量资料以(±s)表示,采用t检验,组间较采用重复测量数据方差分析,计数资料采用χ检验,P<0.05为差异有统计学意义。组别和时间的交互作用对结果的影响无统计学意义(P>0.05)。

2、结果

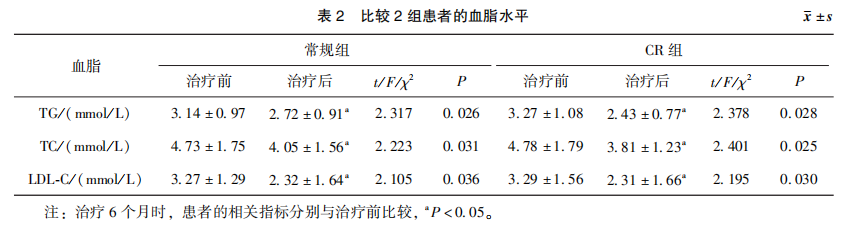

2.1 比较2组患者治疗前后的血脂水平

治疗前,2组患者之间TG、TC及LDL-C水平无显著差异(P>0.05)。治疗6个月时,2组患者的三项血脂指标TG、TC及LDL-C均较治疗前明显下降(P<0.05),但2组患者之间的比较无统计学差异(P>0.05),即治疗后2组患者血脂水平均下降,但组间比较无意义。组别和时间的交互作用对结果的影响无统计学意义(P>0.05)。见表2。

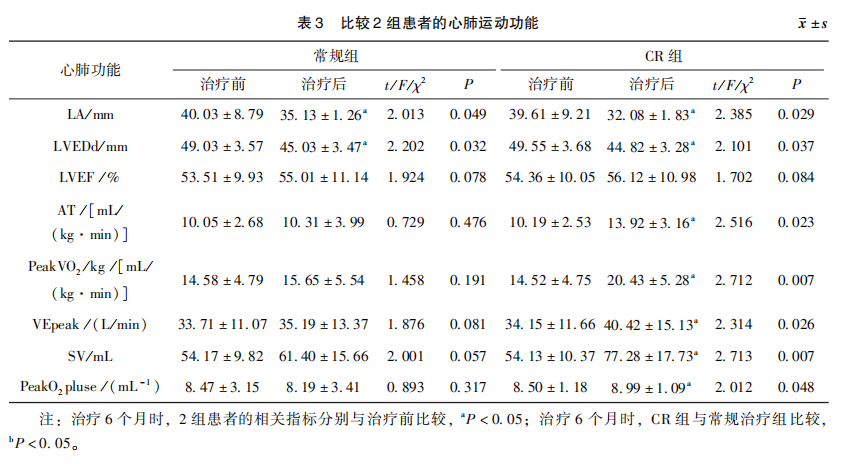

2.2 比较2组患者治疗前后的心肺运动指标

能够反映患者心脏功能和肺脏功能的指标有LA、LVEDd、LVEF、AT、PeakVO2/kg、VEpeak、SV和PeakO2plus,治疗前,2组患者的上述指标均无差异(P>0.05)。治疗6个月时,2组患者的LA、LVEDd均较前明显缩小(P<0.05),而LVEF有升高趋势,但无统计学意义(P>0.05),其中,CR组患者的LA较常规治疗组缩小得更明显(P<0.05)。治疗6个月时,CR组患者的心肺运动耐力指标,AT、PeakVO2/kg、VEpeak、SV和PeakO2plus水平均较治疗前明显升高(P<0.05),而常规治疗组患者的上述相关指标治疗前后无明显变化(P>0.05)。治疗6个月时,CR组患者的AT、Peak-VO2/kg、VEpeak、SV和PeakO2plus水平均较常规治疗组明显升高(P<0.05)。结果显示,治疗后2组患者的心脏腔室,主要是左心房与左心室较前明显回缩,反映心脏功能的LVEF有升高趋势,反映肺脏功能有所改善的相关指标以及反映心脏功能的SV明显增加,仅见于以运动干预为主导的CR组的患者。见表3。

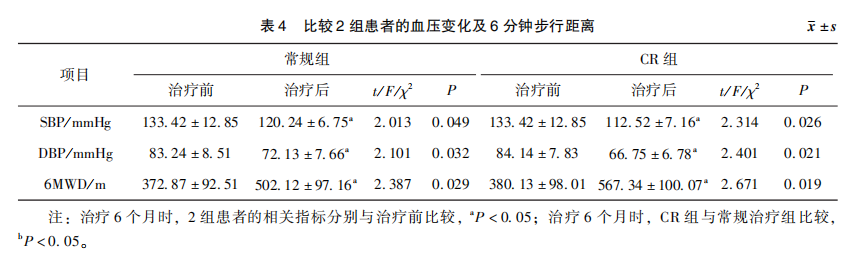

2.3 比较2组患者治疗前后血压指标及6分钟步行距离

治疗前,2组患者之间的收缩压( systolicblood pressure, SBP )、舒张压( diastolic bloodpressure, DBP)以及6分钟步行距离( six minutes walking distance, 6MWD )无显著差异(P>0.05)。治疗6个月时,2组患者的SBP与DBP均较治疗前明显下降(P<0.05),而且CR组患者的SBP与DBP较常规治疗组控制得更理想,差异有统计学意义(P<0.05)。其中CR组有6例患者的血压单纯通过运动便能有效控制,继而降压药物被逐步减量并停用,后续严密监测此6例患者的血压均达标且在理想范围内,未再加用相关降压药物。

除此之外,2组患者之间治疗前后均进行了6分钟步行试验测量6MWD。结果显示,治疗前2组患者的6MWD无明显统计学差异,表现为轻-中度的心功能不全,治疗后2组患者的6MWD均明显增加,表明经过治疗后心功能较前明显改善。其中,CR组患者的6MWD较常规组患者增加得更明显,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

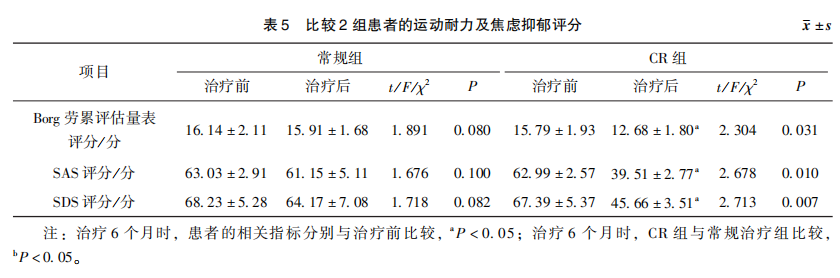

2.4 比较2组患者治疗前后的运动耐力及情绪评分

治疗前,2组患者Borg劳累评估量表评分SAS评分及SDS评分无差异(P>0.05);治疗6个月时,常规治疗组Borg劳累评估量表评分、SAS评分及SDS评分无差异(P>0.05),而CR组上述3项评分均下降(P<0.05),且与对照组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。结果表明,运动干预为主的心脏康复治疗能改善患者症状、缓解不良情绪。见表5。

3、讨论

心房颤动作为最常见的心律失常之一,不仅存在胸闷、胸痛、心慌、气短等与心律失常相关的症状,还多数伴发血栓栓塞、心力衰竭以及心理障碍等事件,导致较高的社会失能率、致残率、致死率。目前,药物仍然是房颤治疗的基础,包括根据CHA2DS2-VASc评分合理使用抗凝药物预防血栓栓塞,规范使用抗心律失常药物改善症状;同时针对房颤的消融手术也在如火如荼地开展着,包括经导管射频消融术、冷冻球囊消融术以及外科消融术等。非药物非手术的治疗手段也逐步被发掘,多项研究均支持心脏康复治疗,尤其是运动康复干预能够改善冠心病、高血压、心力衰竭患者的心脏功能,并提高其生活质量,心脏康复治疗已然成为心脏病患者常规治疗的有力补充。但心脏康复治疗对房颤合并高血压患者这一人群的血脂血压水平的控制、运动耐量的改善以及心肺运动功能的提高等方面的影响尚不明确。有部分研究发现运动康复干预能够缓解心房颤动患者的症状(EHRA评分),提高心脏功能与肺脏的功能,减缓心脏电传导的重构与结构的重构,但最佳运动模式尚不清楚,运动强度也未可知,多数观点支持中低强度运动对房颤患者有益。本课题研究的目的在于探讨中等强度的运动干预方案对该类人群的影响。

本研究发现,与治疗前比较,治疗后常规治疗组与CR组患者的血脂水平均下降,但2组之间无明显差异。表明药物治疗,尤其是他汀类药物的应用确实能够明显降低TG、TC及LDL-C水平,但是以运动干预为主导的心脏康复治疗并未在该人群患者的降脂方面带来更多的获益。这与大多数研究显示心脏康复治疗能够明显降低TC、TG及LDL-C结果不符,可能与既往的心脏康复运动严格关注患者的饮食指导有关,更多地或许与本研究选择中等强度的运动康复方案有关,中等强度的运动干预在协同降脂方面的效果或许有限。

同时,原发性高血压是一种由多种因素综合所致的心血管常见病、多发病。RAAS的过度激活是高血压病患者病理生理机制的重要环节,长期中等强度的有氧运动能够通过体液调节降低血浆中的去甲肾上腺素、内皮素I、血管紧张素II等升血压激素的浓度,并增加血浆前列环素以及一氧化氮(NO)等降血压激素的水平,从而发挥运动降压的效果。规律的运动能减少平均动脉压力,在降低血压中发挥着积极的作用,效果或能等同于降压药物,是一种有效的非药物降压手段。本研究显示,治疗后,常规组与CR组患者的收缩压与舒张压均控制理想,特别是CR组患者中有6例患者单纯通过运动干预便能有效地控制血压,得以安全地停用降压药物,进而避免了降压药物可能对机体造成的潜在影响。这一研究结果证实了中等强度的运动干预在控制血压方面的独特作用,是在房颤合并高血压这一人群中应用中等强度有氧运动能够作为独立于降压药物之外有效控制血压的非药物降压方案的有力支持。

RAAS和交感神经系统在房颤的发生发展过程中也起到重要的作用,两大系统相互作用并诱导恶性循环,影响着房颤患者的电生理重构及心脏功能。而心脏康复治疗能够抑制RAAS及交感神经系统激活,继而抑制心脏重构,其中,LVEF、LVEDd可以作为评估心肌收缩力及心室重构的重要指标,LA则更能体现房颤的电生理重构及结构重构。本研究结果显示,治疗后2组LA、LVEDd均明显减小,而研究组LA较对照组缩小得更明显,表明心脏康复运动能改善房颤患者的心脏重构,尤其是左心房的电重构与结构重构。同时,治疗后2组LVEF有增加趋势,表明心脏康复治疗或许能够通过减少心室重构、增强心肌收缩力,改善房颤合并高血压患者的预后;但治疗后2组患者LVEF无统计学差异,或与本研究选择中等强度运动康复相关,或许中等强度运动干预在降低左室舒张末内径及提高左室射血分数方面不及高强度的运动干预措施。

此外,本研究选择反映运动耐力和心脏、肺脏运动功能的核心指标有AT、PeakVO2/kg、VE-peak、SV、和PeakO2pluse,2019年欧洲心血管预防与康复协会联合美国心脏协会联合颁布的CPET指南明确指出,以上指标能较好地反映患者的心肺功能及运动耐力,并可判断预后。本研究显示,治疗6个月时,CR组患者的AT、PeakVO2/kg、VEpeak、SV和PeakO2pluse水平明显升高,而常规组上述相关指标治疗前后无显著变化;与常规组比较,CR组患者治疗后AT、VO2peak、VE-peak、SV和PeakO2pluse水平更加显著地升高。结果证实以中等强度的运动干预为主导的心脏康复治疗或能通过明显改善房颤合并高血压患者的心肺功能并提高运动耐力,改善预后。

6分钟步行试验是临床中用以评定心力衰竭患者的运动能力及心功能状态的良好指标,简单、安全、可重复,不增加心律失常或其他严重并发症。房颤合并高血压这一人群中有部分心功能稍差的患者,这与疾病的发展有关,而本次研究中启用6分钟步行试验计算患者的6MWD,结果表明此类人群中确实存在部分轻-中度心功能不全的患者,这些患者不是运动康复禁忌人群,相反,他们更加需要积极的心脏康复治疗来协助提高心脏功能与肺脏功能。研究显示,治疗后CR组患者的6MWD显著增加,在一定程度上支持了运动干预为主的心脏康复治疗对该类人群的心脏功能改善与提高确实存在较高的实用价值。

最后,心脏康复治疗后患者Borg劳累评估量表评分、SAS评分及SDS评分均明显下降,而常规治疗组治疗前后无明显变化,相较于药物治疗,心脏康复治疗能明显增加患者运动耐力,减少消极情绪,并提高生活质量。这是心脏康复治疗独立于常规药物治疗的额外获益。结果表明中等强度运动干预能明显提高房颤合并高血压患者的生活质量,减少焦虑抑郁等不良情绪对该人群的影响,鼓励在房颤合并高血压患者中辅以中等强度的运动康复,促进健康。

综上,针对房颤合并高血压患者,以中等强度运动干预为主的心脏康复治疗除了能够配合规范的药物治疗降低该群体的血脂水平、控制血压达标、改善左心房及左心室结构重构,还可以增加该群体的心肺功能与运动耐力、减少消极情绪并提高生活质量。这将为房颤合并高血压患者提供非药物治疗的新思路。

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。